![]()

講座:雨水活用 Rainwater Harvesting を学ぶ(全5回を予定) 序章:蓄雨って何?

今、「蓄雨(ちくう)」という概念が注目されています。

これは、2016年3月発刊の日本建築学会環境基準「雨水活用技術規準」で新たに示された概念です。まずは、同学会雨水活用推進小委員会が制作された「アニメーション」をご覧ください。

現在、雨の降り方が大きく変化しつつあり、ゲリラ豪雨が各地で起きています。“異常気象”は“極端気象”と呼びかえられ、ごく普通のことになってきました。

これまでの下水道施設や河川だけでは雨水流出に対応できず、流域全体で面的に雨水を管理することが必要です。

そのためには、個々の建築敷地などが果たす役割が大きくなってきています。

これまで、個々の建築計画は「雨を防ぎ、速やかに敷地外に放流すること」が第一とされてきましたが、根本的に見直す必要があります。

今回、日本建築学会環境基準の示した「蓄雨」は、治水、防災への取り組みを必須としている点が、大きなポイントです。

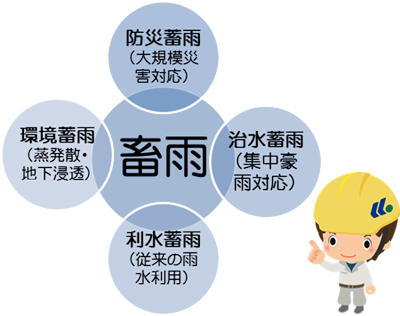

4つの蓄雨

1.防災蓄雨(大規模災害対応)

2.治水蓄雨(集中豪雨対応)

3.環境蓄雨(蒸発散・地下浸透)

4.利水蓄雨(従来の雨水利用)

本講座「雨水活用 Rainwater Harvesting を学ぶ」では、4つの「蓄雨」を今後少しずつ紹介していきます。

「雨水活用 Rainwater Harvesting を学ぶ」

序 章 蓄雨って何? ※今回

第1回 防災蓄雨

第2回 治水蓄雨

第3回 環境蓄雨

第4回 利水蓄雨

第5回 はじめよう蓄雨

「雨水活用(Rainwater Harvesting)」とは、農業の収穫(Harvesting)のように、蒔いて、育て、自然の力に畏れ、同時に恵みに感謝し、収穫し、また次につなげていくことで、豊かで持続的な社会を目指す雨水活用の視点です。雨水の循環を意識しており、近年の治水、防災への取り組みを包含する視点です。

○雨水「活用」と雨水「利用」の違い

・雨水活用(Rainwater Harvesting)」 : 雨水を建築やその敷地で制御、利用し、環境改善に活かすこと

・従来の雨水利用(Rainwater Utilization) : 雨水を貯めて散水等の用途に使うこと

<参考文献>

「蓄雨」について関心のある方は、以下の書籍をご覧ください。

・日本建築学会環境基準「 雨水活用技術規準」(AIJES-W0003-2016)

また、雨水活用システムについては、以下の書籍をご覧ください。「集雨」「保雨」「整雨」というキーワードが解説されています。

・日本建築学会環境基準「 雨水活用建築ガイドライン」(AIJES-W002-2011)

「雨水活用技術規準」

(日本建築学会、2016年3月発行)